Pubblichiamo questo contributo tratto dal giornale universitario Sottotraccia. Lo riteniamo interessante perchè pone il problema dell'età pensionabile in un ottica comparata.

Questo ariticolo è stato scritto a fine ottobre 2010, in una fase politica molto calda in cui buona parte del dibattito pubblico era concentrata sulla questione della riforma pensionistica. Non sappiamo se quando verrà pubblicato la questione avrà assunto caratteri differenti. In ogni caso il nostro primario interesse è quello di focalizzarci su alcuni aspetti di principio che sono trasversali alle singole normative specifiche…

In un paese dove la disoccupazione giovanile raggiunge la quota del 29,3% [1] parlare di aumento dell’età pensionabile dovrebbe far inorridire. Eppure in Italia, stato europeo tra i più colpiti dal problema del lavoro per le giovani generazioni, la questione non sembra essere presa sul serio. Il governo, infatti, nella manovra di luglio è riuscito ad approvare una norma che, attraverso un complicato sistema di aggiustamenti progressivi, porterà l’età pensionabile delle donne nel settore privato all’equiparazione con quella degli uomini entro il 2026; inoltre è in discussione la possibilità di innalzare per tutti l’età pensionabile. Tutto ciò sta passando senza particolari problemi e con un consenso che, nella maggior parte dei casi, è bipartisan.

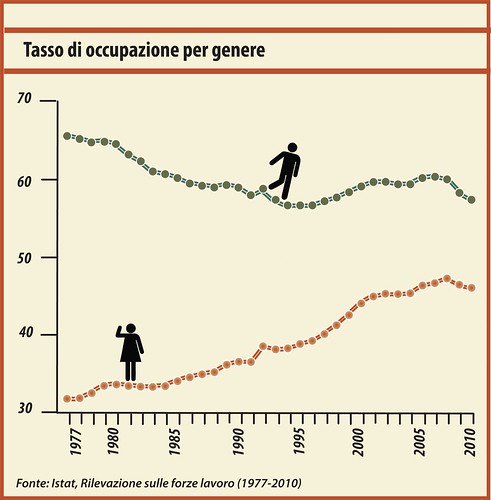

fig.1

Il ragionamento che sta alla base di tale normativa è piuttosto lineare. In un contesto nel quale le donne in media vivono più degli uomini, non sussisterebbero ragioni oggettive per farle smettere di lavorare prima. Tutto questo, secondo i fautori della riforma, sarebbe coerente con i più recenti orientamenti della Comunità Europea e soprattutto permetterebbe alle casse dello stato di risparmiare parecchi soldi. Se tali argomentazioni a prima vista possono sembrare ineccepibili, per comprendere a pieno la questione occorre analizzarla approfonditamente. Innanzitutto va detto che tale normativa non sarà priva di effetti. Essa inciderà in maniera negativa sulla disoccupazione giovanile, in quanto, data la fase recessiva in cui i posti di lavoro sono in costante diminuzione, aumentare l’età pensionabile, ovvero costringere le persone più anziane a continuare a lavorare per più anni, impedisce il ricambio generazionale e penalizza fortemente i nuovi ingressi nel mercato del lavoro. Inoltre, tutto ciò avrà un forte impatto sociale. Se, infatti, i governi dei vari paesi hanno deciso di differenziare per genere le età pensionabili ciò è dovuto a delle ragioni precise. Occorre, allora, interrogarsi su quali siano queste motivazioni e provare a spiegare le differenze principali, se davvero ce ne sono, tra le impostazioni dei vari paesi europei.

Età pensionabile: perché differenziare?

La questione della differenziazione delle età pensionabili per genere non è un’ invenzione italiana e più o meno tutti i paesi occidentali si sono mossi in tal senso. La logica che sta dietro a questa distinzione muove dall’assunto che le donne oltre alle ore prestate sul posto di lavoro sono soggette ad un ulteriore carico dovuto al loro ruolo tradizionale nella famiglia. La scelta dei vari legislatori, perciò, è stata quella di porre rimedio a questa condizione di disparità compensandola con la possibilità di andare in pensione in anticipo. Si è, quindi, cercato di rimuovere una situazione di squilibrio agendo sui suoi effetti anziché sulle sue cause, attraverso una compensazione sia di carattere economico che di tempo libero a disposizione. Per comprendere gli effetti del riequilibrio dell’età pensionabili, perciò, occorre muoversi lungo questa chiave di lettura. É necessario capire se effettivamente la condizione di svantaggio per le donne sia stata superata.

Uno sguardo sulla condizione femminile

Prima di tutto va precisato che rispetto al secondo dopoguerra, in tutti i paesi occidentali, la condizione femminile è sicuramente migliorata. Se, infatti, tradizionalmente il lavoro femminile extrafamiliare era considerato un tabù, oggi, almeno dal punto di vista culturale, esso è accettato senza grosse difficoltà. Guardando il grafico (vedi fig. 1), infatti si può subito notare come dal punto di vista del tasso di occupazione il gap tra uomini e donne, pur rimanendo ancora molto marcato (nel 2010 67,7% per gli uomini e 46,1% per le donne [2] ), si stia progressivamente riducendo. Per comprendere bene la questione, però, il tasso di occupazione non è sufficiente. Ciò che rende la condizione lavorativa femminile ancora molto difficile è il tasso di inattività, il quale registra quella porzione di popolazione che, pur essendo in età da lavoro (dai 15 ai 64 anni), non svolge alcuna attività lavorativa e non è in cerca di occupazione. Questo dato per le donne arriva nel 2010 al 48,9% [3] ed indica in maniera inequivocabile come esistano dei problemi strutturali che inducano le donne a non cercare lavoro. Il tasso di inattività è un indice molto eterogeneo: al suo interno si possono trovare studenti, persone molto ricche che scelgono di campare di rendita, lavoratori scoraggiati dopo una lunga disoccupazione, casalinghe, ecc. Ma ciò che rende davvero significativo questo dato sta nel fatto che il tasso di inattività maschile è praticamente la metà di quello femminile (26,7%). Proprio in quest’ultimo elemento, si racchiude il senso di quanto detto in precedenza. Ad emergere è, infatti, l’enorme difficoltà per le donne di conciliare le esigenze lavorative con quelle del lavoro domestico che le induce a rinunciare ad un’ occupazione esterna alla famiglia.

Nessun commento:

Posta un commento